La table était couverte de mets divers et variés. Des gâteaux aux allures éclectiques, des bouteilles de boissons sucrées, des viennoiseries, des boites de thé ou de café, des bonbons, etc. Toutes ces douceurs nous avaient été offertes par des voisins, des habitants de la ville, des restaurateurs fermés mais solidaires, des personnes seules ou des familles…

La table à manger de la salle de pause offrait un panorama qui, déjà, réchauffait le cœur avant d’activer nos papilles. L’élan de solidarité envers le personnel soignant était sans précédent.

Devant mon air interloqué, Justine avait trouvé bon d’ajouter avec un air réjoui :

« Et pour ce midi, lasagnes pour tout le monde ! Le chef du restaurant italien en bas de la rue en a préparé suffisamment pour nourrir l’équipe de jour et celle de nuit ! »

Cela durait depuis une semaine environ. Je n’avais pas emmené de Tupperware repas depuis sept jours tellement la nourriture abondait dans le service. De plus, la direction de l’hôpital avait décidé de fournir à ceux qui le désiraient des plateaux-repas.

Ces dons me furent réellement profitables, ainsi qu’à beaucoup d’autres. Je passais mes journées de repos à dormir ou à lézarder dans le canapé. Mon appartement était dans un état pitoyable et le panier de linge vomissait de toute part un bras de pull ou une jambe de pantalon. Morgan n’en faisait pas plus que moi, à part la mission courses hebdomadaire, qu’il refusait catégoriquement que j’effectue, ses rares repos étaient également consacrés au délassement.

En réanimation covid sspi, l’équipe travaillait sur une base de cinquante heures par semaine. Quatre fois douze heures réparties de façon aléatoire. Travailler cinquante heures sur sept jours passe une, deux voire trois semaines d’affilée sous amphétamines. Nous en étions à la quatrième sans avoir la moindre idée de combien de temps nous devrions encore tenir ce rythme. Alors non, je n’aurais pas pris le temps de cuisiner même si je n’avais pas eu d’autre alternative et oui, ces dons spontanés furent d’une aide inestimable, m’évitant un régime alternant les raviolis en boite et le hachis parmentier surgelé.

Ces biens étaient précieux pour notre capacité de résistance et pour nos besoins émotionnels. On se sentait soutenus de toutes parts, tout le temps. Et p*****, qu’est-ce que ça faisait du bien !

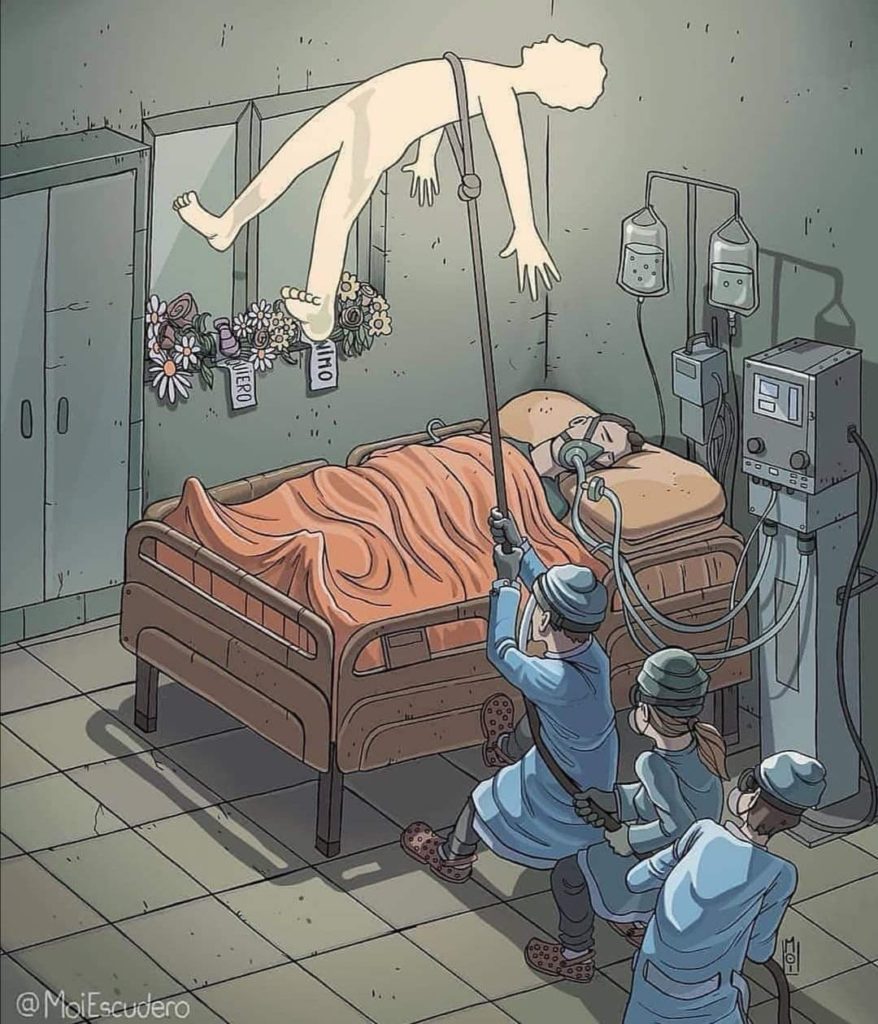

Je recevais, plusieurs fois par jour, des nouvelles du service. On y parlait non seulement de détails pratiques, mais aussi de l’état d’amélioration ou de dégradation de nos patients. L’équipe que Justine et moi venions relever avait eu une nuit difficile. Un patient était décédé. Un de ceux dont je m’étais occupée. La veille, dans l’après-midi, un arrêt des soins avait été décidé en concertation (à distance) avec ses proches. Dès lors, les antalgiques de palier trois furent augmentés et les paramètres d’aide respiratoire de la machine qui le maintenait en vie réduits à leur minimum. Dans la nuit, une de mes collègues s’était détachée pour tenir la main de monsieur L. Les visites de proches étant impossibles dans ce contexte, cette IADE avait accompagné notre patient pour ses derniers instants dans ce monde. Un appel passé par haut-parleur avec sa femme avait, le temps d’un instant, modifié les paramètres affichés sur le scope. Son épouse lui avait parlé et dit au revoir ainsi, au travers d’un boitier noir retransmettant sa voix déformée par la douleur et la distance. Adélaïde nous avait raconté le décès de monsieur L. en pleurant. Étant une éponge à cette période, j’avais commencé ma journée comme elle avait fini sa nuit, les joues inondées de larmes. Je ne savais pas encore que j’allais la terminer de la même manière…

L’ambivalence de cette journée ne nécessitera aucun argumentaire. Les faits suffisent à l’expliquer.

En même temps que l’arrêt de soins de monsieur L., une diminution de la sédation de madame V. fut décidée. Les nombreuses séances de décubitus ventral s’étaient avérées plus profitables chez cette dame de soixante et onze ans que chez notre défunt patient de soixante-huit printemps.

À sept heures, madame V. avait les yeux ouverts, regard fatigué, corps inerte. Le respirateur faisait toujours le travail à sa place. Elle répondait par de faibles signes de tête à nos questions. C’est la première patiente avec qui nous pûmes communiquer durant cette première vague. Après un interrogatoire orienté, nous avions la certitude qu’elle ne souffrait pas. Les antalgiques faisaient leur taf et nous le nôtre : confort d’installation, soins d’hygiène, manipulation délicate.

À dix heures, le médecin anesthésiste présent réalisa une épreuve de sevrage du respirateur. Habillé, comme nous, en cosmonaute septique, il resta de longues minutes devant le respirateur pour en modifier les paramètres afin d’inciter madame V à respirer par elle-même. Au travers d’un tuyau, certes, mais en déclenchant les inspirations à la seule force de ses poumons. Elle réussit cette épreuve haut la main.

À midi, les gaz du sang artériels réalisés montrèrent qu’elle s’oxygénait bien toute seule. Les résultats étaient loin d’être optimaux mais suffisaient à envisager une extubation.

Ce jour-là, nous retenions tous notre souffle.

À quatorze heures, la décision fut prise de l’extuber dans la journée.

Je vibrais d’impatience. Nous étions tous dans le même état de fébrilité. Comme à l’approche d’un événement important. Le matin de Noël pour un enfant de cinq ans ou la naissance d’un premier enfant pour un couple pressé de découvrir un trésor inégalable.

Le kinésithérapeute s’habilla à quinze heures trente. Sa présence était essentielle pour l’extubation car il était important d’effectuer, au moment où la patiente reprendrait son premier souffle, des gestes de kinésithérapie respiratoire. Madame V. n’avait pas respiré, bougé et donc toussé par elle-même depuis plusieurs semaines.

Le médecin anesthésiste réanimateur enfila à son tour la tenue de protection pour entrer en salle de réveil covid.

À seize heures, tout était prêt. Le kiné était d’un côté, le MAR et moi de l’autre. Un peu plus loin, mes collègues observaient la scène, bras croisés, regard fixe. D’autres s’étaient postés, de l’autre côté des portes automatiques, assistant au spectacle à distance.

Je tenais la main de madame V lorsque le médecin se pencha vers son oreille :

« Madame V., je suis le docteur N. Vous êtes à l’hôpital, en service de réanimation. Aujourd’hui nous sommes mardi 7 avril 2020. Nous allons vous enlever le tube qui vous aide à respirer. »

Il s’écarta un instant. La main de madame V se serra sur la mienne. J’accentuai également la pression, plongeant mon regard ému dans le sien.

Le médecin repris :

« Nous allons enlever le tube tout doucement et le kinésithérapeute qui est sur votre droite vous aidera à tousser. Nous allons faire tout ça en douceur, madame V. »

Elle acquiesça d’un subtil hochement de tête.

Et nous exécutâmes les gestes avec douceur, dans la lumière d’une fin d’après-midi au ciel rose et bleu. Ces soins que nous pratiquions auparavant plusieurs fois par jour avaient cette fois-ci une saveur que nous prîmes le temps d’apprécier.

Branchement du masque relais.

Aspiration des sécrétions.

Dégonflage du ballonnet.

Extubation.

Extubation.

Extubation.

Je repris mon souffle à cet instant.

Je pleurai.

Je fus traversée d’une multitude de sentiments confus. Entre le désir de garder encore et toujours la bonne distance émotionnelle avec mes patients, la joie d’en avoir sauvé une et la tristesse d’en avoir perdu un quelques heures plus tôt.

Une vivante, un décédé.

Un pour un.

Un sur deux.

Derrière moi, l’émotion était palpable. Elle s’était insérée dans la salle de réveil, avait envahi tout l’espace, imprégné chaque cellule de chaque individu présent. Certains pleuraient, d’autres applaudirent discrètement mais tous, sans exception, nous vîmes naitre un sentiment nouveau, une sensation oubliée depuis quelques semaines et pourtant, essence même de notre métier : l’espoir.

Quelle putain d’aventure quand même.

Des épisodes bien décrit, je me replonge quelque mois en arrière dans mes souvenirs avec émotion.

Et cette émotion que j’ai connu je la ressens dans tes lignes.

Il faut se souvenir. Et tu es la pour écrire.

Quelle histoire quand même, quand j’y repense. Je me replonge quelques mois en arrière, et toutes ces descriptions me font remonter les souvenirs de cette période difficile.

Il faut se souvenir…

Merci